|

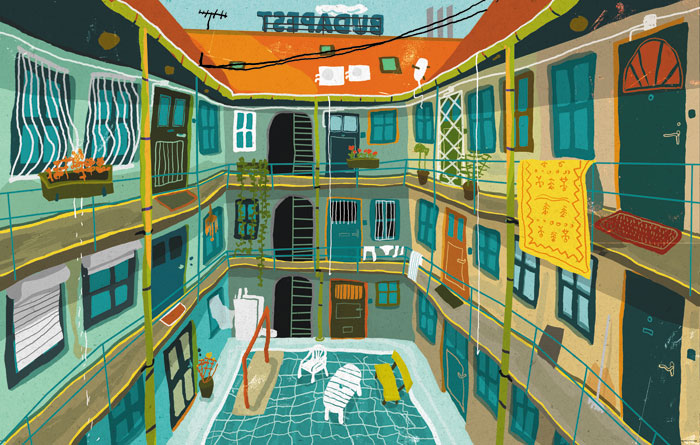

| Disegno dell'illustratore ungherese Zsolt Vidak, www.vidak.hu |

27 giugno 2012: ciao Budapest, mi manchi. Anche Milano non è male, lo sai che ci sono le corti anche qui dentro i palazzi? Mica dappertutto però, tranquilla, vinci ancora tu! Mi manchi, città senza grondaie, mi mancano persino i panini a mezzaluna che non capisci come caspita fare a imbottirli! In attesa di finire tutto quello che sto scrivendo e che ti riguarda, Budapest, ti ridedico quello che scrissi in quell'ultimo giorno. Il giorno in cui mi hai rovinato la reputazione e mi hai fatto piangere. Davanti al tassista. E all'aeroporto. E alla toilette, ma tanto quello non lo sa mai nessuno. Di solito. A te, Tazza e Libro, con un bel sorriso.

Claudia

Tazza e Libro (racconto)

Un libro e una tazza di porcellana. Piccole mosche dipinte e, sul fondo, una polvere che sembra caffè, ma emana essenza di sostanza divina.

Due oggetti, un gradino.

Ipotesi, pensieri, vita che dovrebbe andare avanti lo stesso, pantaloni da stirare, tazza, libro, tazza, libro, tazza!

Maledetta fantasia. Dovrei concentrarmi su impegni importanti, tipo smacchiare la mia unica maglietta bianca, indossata per la prima volta nell’unico giorno del decennio in cui al Burger King ho preso il gelato al cacao. Sempre preso quello bianco, forse perché sono vesto sempre di nero. Nonostante le incombenze in agenda per stasera, il mio cervello non riesce ad accantonare quel libro e quella tazza di pozione divina. Con tutte le conseguenze che non si possono immaginare e che quindi devo per forza raccontarvi.

Siediti lì anche tu, ti fa male stare piegato sullo schermo, non lo senti il fastidio alla schiena? No? Preoccupati, stai diventando un nerd* e i nerd sono abituati a stare al computer in tutte le condizioni, anche quelle più scomode. Meglio se ti siedi e dopo vai a farti un giro in centro. Non ti lascio giocare al computer stasera, se prima non ci provi con almeno una ragazza. Puoi anche usare la scusa da alunno delle medie: “Piaci al mio amico”. Non sono qui per criticare, quindi sfrutta il metodo che preferisci, tanto fallirai in ogni caso. Almeno però avrai fatto un passo nella direzione opposta all’alienazione da computer.

Torniamo alla mia, di solitudini esistenziali, che non abbisogna di lotte all’essere nerd perché più di tanto davanti al pc non riesco a starci. Mi nutro di volti e storie umane, quindi devo girare. Nuotare nel computer di notte, di nascosto, così non lo sai che sono più nerd di te. Torniamo alla mia serata disegnata col lapis** del mistero grazie a quel ritrovamento così perfetto e promettente.

Stasera, ore nove e quindici, ho trovato davanti alla mia porta, a Budapest, un libro dall’aspetto maneggiato e una tazza di cioccolata bevuta da diverse ore, ormai fredda nonostante sia caldo. Strano che qualcuno beva una bevanda invernale in pieno luglio. In Ungheria, oltretutto. Il paese dal calzoncino più corto del globo. Appena la temperatura fa un primo tentativo di iniziare a saltare per scaldarsi, tra uno sguisch e uno zip-zip, gli ungheresi hanno già lanciato via i loro pantaloni lunghi per tirare su dei pantaloncini tanto ridotti che a certi uomini lasciano spuntare gli ultimi centimetri di boxer sulla coscia. Il libro è di Márai Sandor, forse il più famoso scrittore magiaro contemporaneo. Una vita, quello dello scrittore, passata a cercare di contenere la troppa gioia di vivere che si muove effervescente che gli solletica l'ugola da mane a sera. Un po’ parco di vitalità, ma una buona penna. Preciso per gli inesperti di letteratura ungherese e i meno avvezzi al sarcasmo, che Márai è da buon ungherese un pessimista di quelli drastici e i suoi libri, seppur belli, sono leggeri come mattoni di granito mangiati in una sera d’estate, con contorno di peperoni ripieni di cotechino.

Niente male per una serata di luglio. C’è dunque nel palazzo un’altra anima restia, come la mia, a godere dell’eccesso di offerta di svaghi delle strade di Budapest, un sovrappiù di divertimento esibito da sonore risate che definirle argentine ne fa scaturire una grassa almeno quanto quelle a tasso alcolico 78 che riecheggiano per la città. Troppo lunga questa frase vero? Prova a rileggerla, non sprecare le mie simpatiche battute.

Niente male per una serata di luglio. C’è dunque nel palazzo un’altra anima restia, come la mia, a godere dell’eccesso di offerta di svaghi delle strade di Budapest, un sovrappiù di divertimento esibito da sonore risate che definirle argentine ne fa scaturire una grassa almeno quanto quelle a tasso alcolico 78 che riecheggiano per la città. Troppo lunga questa frase vero? Prova a rileggerla, non sprecare le mie simpatiche battute.

Esco nel pianerottolo ed esamino nuovamente i reperti. Leggo qualche riga del libro, ma in ungherese per me è davvero troppo pesante, anche se intuisco il senso della frase che ho assaggiato. Annuso la tazza e gli déi vorticano nelle mie narici. Sì, è cioccolato. Sposto il tutto sul piccolo mobile porta-avvisi pubblicitari che gli amministratori del condominio hanno piazzato sotto alle cassette della posta. Poi medito di appostarmi sui gradini con uno dei miei libri ad attendere che lo sbadato dall’apparato digerente pessimista arrivi per riprendere gli scarti della sua botta di tristezza. Nel mio piano di indagine mi mancano solo le idee per un’eventuale conversazione con il malcapitato. Mi siedo e penso. Osservo Libro, sorrido a Tazza e poi, attraverso la finestra, scruto la piazza davanti al caseggiato.

Una piazza a mattoncini, animata da voci, imprecazioni, musica, glu glu di birra e ciomp ciomp di hamburger sovrapposti a crunch crunch di patatine fritte con olio di semi di calcestruzzo annata 1999, conservato e tenuto vivo con scrupoloso riutilizzo quotidiano. Serate ungheresi. Aggiungete qualche bicchiere colmo di vodka mischiata ad improbabili sostanze dolciastre, vino mischiato ad acqua, una stecca di sigarette, musica passata di moda e salatini. Fatto. Un accordo di musica elettronica vi avvicinerà ancora di più. Se aggiungete anche una spruzzata di tanfo di autobus notturno, ecco pronta per voi l’autentica serata alla Budapest.

Una piazza a mattoncini, animata da voci, imprecazioni, musica, glu glu di birra e ciomp ciomp di hamburger sovrapposti a crunch crunch di patatine fritte con olio di semi di calcestruzzo annata 1999, conservato e tenuto vivo con scrupoloso riutilizzo quotidiano. Serate ungheresi. Aggiungete qualche bicchiere colmo di vodka mischiata ad improbabili sostanze dolciastre, vino mischiato ad acqua, una stecca di sigarette, musica passata di moda e salatini. Fatto. Un accordo di musica elettronica vi avvicinerà ancora di più. Se aggiungete anche una spruzzata di tanfo di autobus notturno, ecco pronta per voi l’autentica serata alla Budapest.

Mi scappa. Devo correre in bagno. Con la mia fortuna è più che sicuro che tazza e libro spariranno durante i venti secondi del mio scroscio diuretico. Meglio aspettare. Passano sessanta secondi. Se sapessi fare qualche calcolo mi lancerei in una statistica delle probabilità che entri qualcuno nel prossimo minuto e che questo costui sia un appassionato di letteratura. Inutile, non so fare calcoli, ogni sei mesi ci riprovo con le proporzioni ma devo ancora venirne a capo. Devo andare, l’acqua bevuta dopo l'allenamento sta premendo su quella buttata giù nel pomeriggio, in ufficio, e l'intero deposito deve abbandonare il mio corpo. Mi alzo, corro, salto, lascio fluire il fluido, vado in camera a aprire la finestra per “areare i locali prima di soggiornarvi” - un'accortezza per non soffocare nottetempo nella polvere che ogni giorno si riunisce qui dentro dai cinque continenti -, e poi guizzo fuori con gli occhi già proiettati in avanti di qualche metro, ansiosi di catturare con la vista i due oggetti del mistero. Recupero gli occhi e, nel farlo, mi sporgo fuori.

E qui succede quello che in linguaggio tecnico fiorentino chiamiamo "tritello". Un raro colpo di vento, di un’intensità che in Ungheria non si registrava dagli anni quaranta del secolo breve, fa quello che potete immaginare da soli. La porta si chiude dietro alle mie spalle, complice la beffarda finestra appena spalancata dalla stessa idiota che ora sta valutando immobile l’entità del danno.

“Non ho le chiavi.”

“No telefono.”

“No soldi.”

"Ma p… (mi esprimo in diversi termini in linguaggio tecnico fiorentino che è meglio sostituire con degli innocenti pallini) …a!"

"Tazza!"

Tazza non risponde. Mi siedo, rassegnata. Vivo da sola da settimane, il mio coinquilino è tornato al suo paese per l’estate e in sua assenza ho sospeso le attività del nostro ostello abusivo no profit (se volete ve ne parlo un'altra volta. Niente di illegale, intesi?).

Il padrone abita vicino, vedo uno spiraglio verso la soluzione! Abita vicino ma sono solo al corrente del nome della via, mica posso suonare il campanello di tutte le case di Ulloi Utca, che per comodità è una delle strade più lunghe di Budapest. Beh glielo chiedo via sms! Sì, e come? Non so perché, per un attimo mi è sembrato che per mandare i messaggi non servisse il telefono. Inutile lambiccarsi il cervello, non ci sono soluzioni. Domani mattina il suddetto padrone verrà per riscuotere l’affitto e mi aprirà lui, ha sempre le chiavi per sorprenderci con simpatiche improvvisate! Sì e che combino stasera? Potrei anche dormire qui sulle scale, ma come fare per la pipì? La faccio ogni cinque minuti, quindi ne ho quattro di autonomia. Senza contare il suono appena prodotto dal mio stomaco, impostato per aver fame, fame vera, sempre e solo quando procacciarsi del cibo è impossibile. Mi alzo e vago. Entro nella corte dell’edificio e sento il click di accensione della mia lampadina di “Idea”, spenta da quando la accesero alle prove preliminari dei miei sistemi ed apparati, tre ore prima della mia nascita. Posso arrampicarmi sul terrazzino ed entrare dalla finestra aperta. Fantastico. Ottimista, provo a raggiungere la ringhiera saltando da terra. Forte di un’elevazione di otto centimetri, non ci riesco. Cerco una base che mi avvantaggi e mi ricordo del porta pubblicità dove aspettano Tazza e Libro. Prendo tutto, anche i due amici causa involontaria di questo pasticcio, e li posiziono sotto al terrazzino. Aumento di altezza insufficiente. Provo ad aggiungere i pochi centimetri di spessore di Márai sotto i miei piedi, ma non ottengo cambiamenti rilevanti. Mi volto e vedo, nel terrazzo di un appartamento al terzo piano, un signor scaleo.

"Ma che botta di culo!" Un potenziale incredibile sprecato a fare niente sotto a un tettino, ricoperto da uno strato di polvere tanto copioso da far ipotizzare un impiego sperimentale del pulviscolo nella produzione di energia. Salgo le scale e suono un campanello. Nessuno risponde, e allora comincio a battere colpi alla porta fino a farmi male al pugno. "Pincopallinobecco, aprite!"

E qui succede quello che in linguaggio tecnico fiorentino chiamiamo "tritello". Un raro colpo di vento, di un’intensità che in Ungheria non si registrava dagli anni quaranta del secolo breve, fa quello che potete immaginare da soli. La porta si chiude dietro alle mie spalle, complice la beffarda finestra appena spalancata dalla stessa idiota che ora sta valutando immobile l’entità del danno.

“Non ho le chiavi.”

“No telefono.”

“No soldi.”

"Ma p… (mi esprimo in diversi termini in linguaggio tecnico fiorentino che è meglio sostituire con degli innocenti pallini) …a!"

"Tazza!"

Tazza non risponde. Mi siedo, rassegnata. Vivo da sola da settimane, il mio coinquilino è tornato al suo paese per l’estate e in sua assenza ho sospeso le attività del nostro ostello abusivo no profit (se volete ve ne parlo un'altra volta. Niente di illegale, intesi?).

Il padrone abita vicino, vedo uno spiraglio verso la soluzione! Abita vicino ma sono solo al corrente del nome della via, mica posso suonare il campanello di tutte le case di Ulloi Utca, che per comodità è una delle strade più lunghe di Budapest. Beh glielo chiedo via sms! Sì, e come? Non so perché, per un attimo mi è sembrato che per mandare i messaggi non servisse il telefono. Inutile lambiccarsi il cervello, non ci sono soluzioni. Domani mattina il suddetto padrone verrà per riscuotere l’affitto e mi aprirà lui, ha sempre le chiavi per sorprenderci con simpatiche improvvisate! Sì e che combino stasera? Potrei anche dormire qui sulle scale, ma come fare per la pipì? La faccio ogni cinque minuti, quindi ne ho quattro di autonomia. Senza contare il suono appena prodotto dal mio stomaco, impostato per aver fame, fame vera, sempre e solo quando procacciarsi del cibo è impossibile. Mi alzo e vago. Entro nella corte dell’edificio e sento il click di accensione della mia lampadina di “Idea”, spenta da quando la accesero alle prove preliminari dei miei sistemi ed apparati, tre ore prima della mia nascita. Posso arrampicarmi sul terrazzino ed entrare dalla finestra aperta. Fantastico. Ottimista, provo a raggiungere la ringhiera saltando da terra. Forte di un’elevazione di otto centimetri, non ci riesco. Cerco una base che mi avvantaggi e mi ricordo del porta pubblicità dove aspettano Tazza e Libro. Prendo tutto, anche i due amici causa involontaria di questo pasticcio, e li posiziono sotto al terrazzino. Aumento di altezza insufficiente. Provo ad aggiungere i pochi centimetri di spessore di Márai sotto i miei piedi, ma non ottengo cambiamenti rilevanti. Mi volto e vedo, nel terrazzo di un appartamento al terzo piano, un signor scaleo.

"Ma che botta di culo!" Un potenziale incredibile sprecato a fare niente sotto a un tettino, ricoperto da uno strato di polvere tanto copioso da far ipotizzare un impiego sperimentale del pulviscolo nella produzione di energia. Salgo le scale e suono un campanello. Nessuno risponde, e allora comincio a battere colpi alla porta fino a farmi male al pugno. "Pincopallinobecco, aprite!"

Sono a spassarsela anche loro, insieme al proprietario di Márai e della tazza, in realtà un’altra superficiale pedina del mondo consumista, consumista come questa Ungheria desiderosa di liberarsi del suo fascino di terra tradizionale, ormai alienata dall’omologazione. Tacchi alti e musica a palla. Divertitevi pure, la scala mi serve e l’avrò. Scavalco senza problemi il recinto della terrazza e afferro il mio salvatore. Incatenato. Non credo ai miei occhi! "Miseria ladra, ma tutte a me?"

Lo scaleo è legato con una catena e chiuso da un lucchetto che in questo paese non ho mai visto a nessuna bicicletta, nemmeno a quelle ultime modello, perché tanto “le bici chi le ruba?!”. Il proprietario di questo prezioso scaleo deve essere italiano, ipotizzo. In Europa centrale solo noi italiani siamo talmente abituati al furto da proteggere anche le calamite per il frigo con uno strato di attacca-tutto sul magnete.

“Che fai?” chiede una voce di giovane uomo, in ungherese.

“Spolveravo…” risponde giovane donna italiana, in visibile stato confusionale e nella propria lingua. Uomo ungherese aggiunge qualcosa al di sopra delle mie conoscenze del suo idioma. Poi mi aiuta ad uscire dal terrazzino. Gli spiego la mia condizione, mentre con la mano destra cerco di sistemare la maglietta in modo da poter contare sul supporto della mia scollatura. Quando ci vuole, ci vuole! Il ragazzo, avrà al massimo trent’anni, si dimostra comprensivo. Io continuo a indicare lo scaleo, attaccata alla certezza dell’equazione scaleo uguale salvezza. Lui priva la mia congettura della sua ragion d’essere: “I signori non sono in casa, la scala non si può prendere. Seguimi”. Lo seguo. Di fronte al mio goffo tentativo di risolvere il problema, lasciato in bella vista sotto forma di mobiletto porta-volantini sottostante il terrazzino, il ragazzo sorride. Fa un saltello ed è già in camera mia, credo passando per la finestra, ma è stato una mossa troppo rapida per poterla cogliere a occhio nudo. Mai che ci sia una moviola, quando serve. Consolata dal fatto di avere nel palazzo quello che è inequivocabilmente un ladro arrampicatore, lascio che mi apra la porta e mi accolga in casa mia.

“Grazie, davvero, non so come avrei fatto senza il tuo aiuto”.

Indossa una canottiera bianca, a costine, la classica canottiera che si indossa ovunque tranne che in canoa. Sotto ha un paio di pantaloni verdi, pantaloni, non pantaloncini. Abbronzato, biondo, muscoloso, tratti severi, sorriso affabile. Un bel ragazzo, magari un pochino insipido. Sembra un attore americano senza la scintilla discriminante tra l’essere o meno un divo.

“Beh, buona serata” mi dice, uscendo. Rimango per un poco ferma in piedi nel corridoio, con le chiavi appena recuperate ben strette nella mano destra, a considerare l’accaduto. Il ragazzo torna indietro.

“Scusa!”

“Sì?”

Che vuole adesso? Sicuramente non quello che voi state immaginando che vorrei io (e che non voglio, sono mica una di quelle)!

“Scusa, questi vengono da casa mia, li avevi presi tu?”

Col viso del colore dei mattoni del palazzo (modalità camaleonte a attivazione automatica) e spiego: “Li ho trovati davanti alla mia porta poco fa e…” mi fermo prima di spiegare, in fanta-ungherese, l’assurda connessione con il fatto di essere rimasta chiusa fuori casa.

“Strano. Beh, buonanotte.”

E porta con sé anche le sue belle spalle abbronzate, con tutti i loro muscoli dorsali. Tutti-tutti. Ciao Tazza, Ciao Libro. Rientro.

Lo scaleo è legato con una catena e chiuso da un lucchetto che in questo paese non ho mai visto a nessuna bicicletta, nemmeno a quelle ultime modello, perché tanto “le bici chi le ruba?!”. Il proprietario di questo prezioso scaleo deve essere italiano, ipotizzo. In Europa centrale solo noi italiani siamo talmente abituati al furto da proteggere anche le calamite per il frigo con uno strato di attacca-tutto sul magnete.

“Che fai?” chiede una voce di giovane uomo, in ungherese.

“Spolveravo…” risponde giovane donna italiana, in visibile stato confusionale e nella propria lingua. Uomo ungherese aggiunge qualcosa al di sopra delle mie conoscenze del suo idioma. Poi mi aiuta ad uscire dal terrazzino. Gli spiego la mia condizione, mentre con la mano destra cerco di sistemare la maglietta in modo da poter contare sul supporto della mia scollatura. Quando ci vuole, ci vuole! Il ragazzo, avrà al massimo trent’anni, si dimostra comprensivo. Io continuo a indicare lo scaleo, attaccata alla certezza dell’equazione scaleo uguale salvezza. Lui priva la mia congettura della sua ragion d’essere: “I signori non sono in casa, la scala non si può prendere. Seguimi”. Lo seguo. Di fronte al mio goffo tentativo di risolvere il problema, lasciato in bella vista sotto forma di mobiletto porta-volantini sottostante il terrazzino, il ragazzo sorride. Fa un saltello ed è già in camera mia, credo passando per la finestra, ma è stato una mossa troppo rapida per poterla cogliere a occhio nudo. Mai che ci sia una moviola, quando serve. Consolata dal fatto di avere nel palazzo quello che è inequivocabilmente un ladro arrampicatore, lascio che mi apra la porta e mi accolga in casa mia.

“Grazie, davvero, non so come avrei fatto senza il tuo aiuto”.

Indossa una canottiera bianca, a costine, la classica canottiera che si indossa ovunque tranne che in canoa. Sotto ha un paio di pantaloni verdi, pantaloni, non pantaloncini. Abbronzato, biondo, muscoloso, tratti severi, sorriso affabile. Un bel ragazzo, magari un pochino insipido. Sembra un attore americano senza la scintilla discriminante tra l’essere o meno un divo.

“Beh, buona serata” mi dice, uscendo. Rimango per un poco ferma in piedi nel corridoio, con le chiavi appena recuperate ben strette nella mano destra, a considerare l’accaduto. Il ragazzo torna indietro.

“Scusa!”

“Sì?”

Che vuole adesso? Sicuramente non quello che voi state immaginando che vorrei io (e che non voglio, sono mica una di quelle)!

“Scusa, questi vengono da casa mia, li avevi presi tu?”

Col viso del colore dei mattoni del palazzo (modalità camaleonte a attivazione automatica) e spiego: “Li ho trovati davanti alla mia porta poco fa e…” mi fermo prima di spiegare, in fanta-ungherese, l’assurda connessione con il fatto di essere rimasta chiusa fuori casa.

“Strano. Beh, buonanotte.”

E porta con sé anche le sue belle spalle abbronzate, con tutti i loro muscoli dorsali. Tutti-tutti. Ciao Tazza, Ciao Libro. Rientro.

Ventitré ore dopo sono rientrata a casa dopo un’altra giornata di lavoro e una lezione d’ungherese.

Tazza?! E' lei, sì.

Tazza è di nuovo sul gradino, con qualche goccia a testimonianza di un poco di latte freddo aggiunto alla cioccolata calda, in una giornata di temperature torride. Accanto a lei, il libro di Márai, “Terra! Terra!”. Lo stesso di ieri. Prima di affrontare il rischio-porta, afferro i due oggetti birichini e salgo al terzo piano. Decisa, suono al campanello di quel burlone del mio salvatore. A che gioco stia giocando non lo so, del resto non conosco tutti gli svaghi locali, ma so una cosa. So che se mi vuole prendere in giro, sono pronta a dirgliene quattro, anche se per ora me ne vengono in mente solo due, e se invece cerca stratagemmi per far conoscenza con fanciulle abbandonate sole in ampi appartamenti sovietici, io beh, dipende dal suo livello di simpatia. Se mi fa ridere abbastanza, allora posso valutare un invito a cena, purché sappia scegliere un ristorante come si deve.

Tazza è di nuovo sul gradino, con qualche goccia a testimonianza di un poco di latte freddo aggiunto alla cioccolata calda, in una giornata di temperature torride. Accanto a lei, il libro di Márai, “Terra! Terra!”. Lo stesso di ieri. Prima di affrontare il rischio-porta, afferro i due oggetti birichini e salgo al terzo piano. Decisa, suono al campanello di quel burlone del mio salvatore. A che gioco stia giocando non lo so, del resto non conosco tutti gli svaghi locali, ma so una cosa. So che se mi vuole prendere in giro, sono pronta a dirgliene quattro, anche se per ora me ne vengono in mente solo due, e se invece cerca stratagemmi per far conoscenza con fanciulle abbandonate sole in ampi appartamenti sovietici, io beh, dipende dal suo livello di simpatia. Se mi fa ridere abbastanza, allora posso valutare un invito a cena, purché sappia scegliere un ristorante come si deve.

“Ciao, sei rimasta chiusa fuori?” chiede un ragazzino dall’aria vispa, vestito di blu. Polsini rossi e scritte grigie, indossa quella che a Firenze si chiama Tony e nel resto del mondo "tuta da casa", capo universale dei bambini.

“Ciao, c’è tuo fratello?”

“Ciao, c’è tuo fratello?”

“Non ho fratelli.”

Uffa.

“Tuo padre?”

“Se vuoi ti aiuto io a farti rientrare, stasera. Ho una forcina magica che apre tutte le porte!”

Esclama, tutto contento. "Forcina" è una parola che conosco, me l'ha insegnata la mia collega fissata con i capelli. So tutto il vocabolario ungherese del settore parrucchieristico. Mi sembra strautile.

Appunto un promemoria nel mio calendario mentale: il prossimo mese si cambia casa. Questi sono svaligiatori professionisti, meglio levarsi di torno. Intanto però, voglio che l’Unno di ieri sera mi spieghi cosa ci fanno la sua lettura impegnata e il suo avanzo cioccolatoso davanti alla mia porta.

“Dai, entra!” Mi invita il bimbo, che in effetti è troppo cresciuto per poter essere il figlio del fusto venuto in mio soccorso una sera fa. Tazza e Libro entrano con me in un appartamento abbastanza simile al mio, con tutte le caratteristiche delle abitazioni standard di Budapest: parquet, mobili IKEA, un divano affamato di polvere e diventato a sua volta pasto di anni e anni della stessa, una cucina vecchia e poco usata, tanti cibi da piluccare e quintali di caramelle, nutrimento sommo del popolo che vive di spuntini.

Uffa.

“Tuo padre?”

“Se vuoi ti aiuto io a farti rientrare, stasera. Ho una forcina magica che apre tutte le porte!”

Esclama, tutto contento. "Forcina" è una parola che conosco, me l'ha insegnata la mia collega fissata con i capelli. So tutto il vocabolario ungherese del settore parrucchieristico. Mi sembra strautile.

Appunto un promemoria nel mio calendario mentale: il prossimo mese si cambia casa. Questi sono svaligiatori professionisti, meglio levarsi di torno. Intanto però, voglio che l’Unno di ieri sera mi spieghi cosa ci fanno la sua lettura impegnata e il suo avanzo cioccolatoso davanti alla mia porta.

“Dai, entra!” Mi invita il bimbo, che in effetti è troppo cresciuto per poter essere il figlio del fusto venuto in mio soccorso una sera fa. Tazza e Libro entrano con me in un appartamento abbastanza simile al mio, con tutte le caratteristiche delle abitazioni standard di Budapest: parquet, mobili IKEA, un divano affamato di polvere e diventato a sua volta pasto di anni e anni della stessa, una cucina vecchia e poco usata, tanti cibi da piluccare e quintali di caramelle, nutrimento sommo del popolo che vive di spuntini.

“Siediti”. Bambino indica un tavolo coperto da una pesante tovaglia spessa e polverosa. Ricordatevelo: in cucina vige l'anarchia dal controllo dell'igiene. Più i mobili sono sporchi a prescindere, meno impegno dovrai metterci a pulire. Questa la regola di base. Mi siedo, Tazza e Libro nel mio grembo.

“Cosa fai in Ungheria?”

“Lavoro.”

“Ah, ah, ah, che buffa! …Non ci credo.”

“Sono venuta a controllare che la luna sia uguale a come la vediamo in Italia.” dico, aspirando bene al “h” di “hold”, che in ungherese significa luna.

“Ah, capisco.”

“E tu cosa fai?”

“Vado a scuola, cosa vuoi che faccia. Da che lato la guardi?”

“Cosa?”

“La luna!”

“Da quello che si vede, che domande.”

“E confronti delle foto? Quanto tempo resti qui? Chi ti paga?”. Piantala con la televisione, Bambino, fai il bambino. Chiedimi "perchè", non andare nel dettaglio che mi vien voglia di buttare via cinque anni di esperienze giornalistiche se fai più domande di me.

“Lavoro in un ufficio italiano e ungherese, dove la mia scarsa conoscenza della vostra lingua non mi crea grossi problemi.”

Spiego, con un discorso più spezzato di questo, ma in ungherese corretto.

“Cosa fai?”

“Scrivo un giornale in italiano, sull’Ungheria.”

“Sull’Ungheria? Credevo di più alla storia della luna.”

“Tanti italiani vengono in Ungheria per aprire le loro fabbriche, ristoranti e altre attività. Per loro, scriviamo un giornale in italiano sull’economia ungherese.”

“Triste.”

“Invece è un bellissimo lavoro. Molto vario e piacevole.”

“Sì, ma l’economia ungherese… Ommiodio!”

Alla sua età non avrei saputo lanciarmi in sentenze tanto sentite sull’economia italiana. Tuttora avrei remore a farlo. L’economia è un ambito così vasto! Il ragazzino però è cresciuto qui e certi principi ce li ha piantati in testa da quando è nato. In Italia, almeno ai bambini più fortunati insegnano a sorridere ogni mattina, anche sapendo di doversi sottoporre all’umiliazione di un compito in classe di fisica dall’esito inevitabilmente disastroso. Ai piccoli ungheresi insegnano che ogni giorno saranno vittime di un sistema corrotto, costretti a vivere in un paese sull’orlo del collasso economico e senza nessuna prospettiva di felicità, con la sola alternativa di concentrarsi sul tempo libero. Finché il tiranno lavoro non avrà succhiato tutto il tempo per il suo scopo di ingrassare i ricchi.

“E tu cosa vuoi fare, dopo la scuola?”

La domanda meno indicata da fare a un bambino cresciuto come accennato sopra.

“Voglio fare l’esploratore.”

“Bello e dove vorresti andare?”

“Nella steppa ungherese, sempre e solo su e giù per la steppa.”

“Ah…”

“Sto scherzando! Che lavoro vuoi che faccia? Non lo so.”

“Lo so io che lavoro vuoi fare, ma non importa. Possiamo parlare d’altro.”

“Stai sempre in Ungheria?”

“Sì, ma vado spesso a casa, in Italia.”

“Ti manca?”

“Un po’. D’estate tantissimo, mi manca il mare.”

“Capisco. Puoi andare…”

“Per favore, no. Ti prego, non dirmi che posso andare sul Balaton. D’accordo è grande e bello, ma è un lago, non assomiglia al mare!”

“Va bene, sto zitto.” dice con l’aria furba e sembra sussurrare un “ci ho provato almeno”, ma forse è solo un’invettiva contro noi italiani, talmente ben abituati dall’abbondanza di spiagge della nostra penisola da permetterci di sputare nel più grande lago dell’Europa centrale.

“Perché mi hai fatto entrare?” gli chiedo, curiosa della risposta più che del vero motivo.

“Perché hai suonato il campanello! Che hai suonato a fare se non volevi entrare?”

Lingua arrotata dai più famosi arrotini d’Europa.

“Vuoi bere qualcosa?” chiede, gentile. “Ho del succo d’arancia, ne vuoi?”

Accetto. Sparisce nella cucina color verde-speranza-persa e torna con due bicchieri colmi di succo finto di estratti al sapore di arancia. In Ungheria ho scoperto il senso della scritta “con vero succo di arancia” esibita da tanti succhi confezionati commercializzati in Italia. Esistono succhi ricavati sa sostanze che non escono da un frutto o ottenuti mischiando liquidi di vario genere a una piccola percentuale di frutta. Per questo non bevo più i succhi, ma con il bimbo non m’importa di quanto sia artificiale il mio concentrato di aromi aranciati al saccarosio.

“Robi mi ha raccontato che ieri ti sei chiusa fuori casa. Divertente.” Mi rendo conto che questo bambino sta semplificando il suo linguaggio per fare in modo che io possa capirlo senza sforzo. Presumo che con un interlocutore di pari livello nella conoscenza della lingua avrebbe insistito sulla mia scarsa arguzia: “Così ti sei chiusa fuori, senza chiavi, senza telefono e senza nemmeno uno spicciolo. Complimenti!”. Per fortuna il mio ungherese è elementare e mi ha graziato con un innocuo “divertente”.

“Siete cugini tu e Robi?”

“No.”

“Cugini no, fratelli nemmeno, vivete insieme però!”

“No, vivo da solo.”

“Ah scusa…”

“Poco credibile eh?”

“Quasi affatto, ma niente è impossibile. Lasciano vivere da sola me, che come ho dimostrato ieri sono del tutto priva di accortezza.” mi aiuto un po’ con l’inglese, tanto il ragazzino lo sa meglio di me.

“Comunque Robi vive qui, ma non è semplice spiegare il motivo. Dovresti andare adesso. Finito il succo?”

Domanda retorica, il ragazzino frettoloso vede bene che ne ho mandato giù a malapena un terzo. Spero non si offra di travasare in un bicchiere di plastica questo concentrato di caramella diluito nel sugo di caramelle fuse e mi dichiaro disposta a lasciarlo a lui.

Mi alzo. “Ti accompagno alla porta” decreta Bambino, con l’autorevole sicurezza del padrone di casa. “Ho detto qualcosa che non va? Sono stata troppo invadente?”

“No. Solo che si è fatto tardi. Devo finire i compiti. Ci vedremo ancora.”

Mi fermo e lo guardo a fondo.

So bene che stanotte non riuscirò a chiudere occhio se non arriverò a saperne di più e che finirò per cacciarmi nei guai per imbastire delle indagini maldestre e quasi sicuramente vane.

“Non ti ho chiesto come ti chiami perché ho la certezza che non me lo diresti.”

“Infatti, ma questo non significa che non te lo dirò”

Rispondo con un altro lungo sguardo, forse più invasivo di una domanda.

“A poco a poco, assapora le gocce.”

Forse ho capito male, deve aver detto qualcosa di meno profetico. Mi allontano.

“Lascio qui il tuo libro e la tua tazza, piccolo.”

So che torneranno presto a farmi visita.

________________________________________________________________________________________

*: dicesi “nerd” l’intellettuale introspettivo, poco capace di relazionarsi col resto del mondo. Negli ultimi anni, il termine viene associato soprattutto alle persone che trascorrono buona parte del loro tempo al computer, con una notevole deviazione dal significato autentico della parola.

**: in alcune zone della Toscana si chiama lapis la matita di grafite dal tratto grigio e cancellabile usata per scrivere e disegnare.

“Cosa fai in Ungheria?”

“Lavoro.”

“Ah, ah, ah, che buffa! …Non ci credo.”

“Sono venuta a controllare che la luna sia uguale a come la vediamo in Italia.” dico, aspirando bene al “h” di “hold”, che in ungherese significa luna.

“Ah, capisco.”

“E tu cosa fai?”

“Vado a scuola, cosa vuoi che faccia. Da che lato la guardi?”

“Cosa?”

“La luna!”

“Da quello che si vede, che domande.”

“E confronti delle foto? Quanto tempo resti qui? Chi ti paga?”. Piantala con la televisione, Bambino, fai il bambino. Chiedimi "perchè", non andare nel dettaglio che mi vien voglia di buttare via cinque anni di esperienze giornalistiche se fai più domande di me.

“Lavoro in un ufficio italiano e ungherese, dove la mia scarsa conoscenza della vostra lingua non mi crea grossi problemi.”

Spiego, con un discorso più spezzato di questo, ma in ungherese corretto.

“Cosa fai?”

“Scrivo un giornale in italiano, sull’Ungheria.”

“Sull’Ungheria? Credevo di più alla storia della luna.”

“Tanti italiani vengono in Ungheria per aprire le loro fabbriche, ristoranti e altre attività. Per loro, scriviamo un giornale in italiano sull’economia ungherese.”

“Triste.”

“Invece è un bellissimo lavoro. Molto vario e piacevole.”

“Sì, ma l’economia ungherese… Ommiodio!”

Alla sua età non avrei saputo lanciarmi in sentenze tanto sentite sull’economia italiana. Tuttora avrei remore a farlo. L’economia è un ambito così vasto! Il ragazzino però è cresciuto qui e certi principi ce li ha piantati in testa da quando è nato. In Italia, almeno ai bambini più fortunati insegnano a sorridere ogni mattina, anche sapendo di doversi sottoporre all’umiliazione di un compito in classe di fisica dall’esito inevitabilmente disastroso. Ai piccoli ungheresi insegnano che ogni giorno saranno vittime di un sistema corrotto, costretti a vivere in un paese sull’orlo del collasso economico e senza nessuna prospettiva di felicità, con la sola alternativa di concentrarsi sul tempo libero. Finché il tiranno lavoro non avrà succhiato tutto il tempo per il suo scopo di ingrassare i ricchi.

“E tu cosa vuoi fare, dopo la scuola?”

La domanda meno indicata da fare a un bambino cresciuto come accennato sopra.

“Voglio fare l’esploratore.”

“Bello e dove vorresti andare?”

“Nella steppa ungherese, sempre e solo su e giù per la steppa.”

“Ah…”

“Sto scherzando! Che lavoro vuoi che faccia? Non lo so.”

“Lo so io che lavoro vuoi fare, ma non importa. Possiamo parlare d’altro.”

“Stai sempre in Ungheria?”

“Sì, ma vado spesso a casa, in Italia.”

“Ti manca?”

“Un po’. D’estate tantissimo, mi manca il mare.”

“Capisco. Puoi andare…”

“Per favore, no. Ti prego, non dirmi che posso andare sul Balaton. D’accordo è grande e bello, ma è un lago, non assomiglia al mare!”

“Va bene, sto zitto.” dice con l’aria furba e sembra sussurrare un “ci ho provato almeno”, ma forse è solo un’invettiva contro noi italiani, talmente ben abituati dall’abbondanza di spiagge della nostra penisola da permetterci di sputare nel più grande lago dell’Europa centrale.

“Perché mi hai fatto entrare?” gli chiedo, curiosa della risposta più che del vero motivo.

“Perché hai suonato il campanello! Che hai suonato a fare se non volevi entrare?”

Lingua arrotata dai più famosi arrotini d’Europa.

“Vuoi bere qualcosa?” chiede, gentile. “Ho del succo d’arancia, ne vuoi?”

Accetto. Sparisce nella cucina color verde-speranza-persa e torna con due bicchieri colmi di succo finto di estratti al sapore di arancia. In Ungheria ho scoperto il senso della scritta “con vero succo di arancia” esibita da tanti succhi confezionati commercializzati in Italia. Esistono succhi ricavati sa sostanze che non escono da un frutto o ottenuti mischiando liquidi di vario genere a una piccola percentuale di frutta. Per questo non bevo più i succhi, ma con il bimbo non m’importa di quanto sia artificiale il mio concentrato di aromi aranciati al saccarosio.

“Robi mi ha raccontato che ieri ti sei chiusa fuori casa. Divertente.” Mi rendo conto che questo bambino sta semplificando il suo linguaggio per fare in modo che io possa capirlo senza sforzo. Presumo che con un interlocutore di pari livello nella conoscenza della lingua avrebbe insistito sulla mia scarsa arguzia: “Così ti sei chiusa fuori, senza chiavi, senza telefono e senza nemmeno uno spicciolo. Complimenti!”. Per fortuna il mio ungherese è elementare e mi ha graziato con un innocuo “divertente”.

“Siete cugini tu e Robi?”

“No.”

“Cugini no, fratelli nemmeno, vivete insieme però!”

“No, vivo da solo.”

“Ah scusa…”

“Poco credibile eh?”

“Quasi affatto, ma niente è impossibile. Lasciano vivere da sola me, che come ho dimostrato ieri sono del tutto priva di accortezza.” mi aiuto un po’ con l’inglese, tanto il ragazzino lo sa meglio di me.

“Comunque Robi vive qui, ma non è semplice spiegare il motivo. Dovresti andare adesso. Finito il succo?”

Domanda retorica, il ragazzino frettoloso vede bene che ne ho mandato giù a malapena un terzo. Spero non si offra di travasare in un bicchiere di plastica questo concentrato di caramella diluito nel sugo di caramelle fuse e mi dichiaro disposta a lasciarlo a lui.

Mi alzo. “Ti accompagno alla porta” decreta Bambino, con l’autorevole sicurezza del padrone di casa. “Ho detto qualcosa che non va? Sono stata troppo invadente?”

“No. Solo che si è fatto tardi. Devo finire i compiti. Ci vedremo ancora.”

Mi fermo e lo guardo a fondo.

So bene che stanotte non riuscirò a chiudere occhio se non arriverò a saperne di più e che finirò per cacciarmi nei guai per imbastire delle indagini maldestre e quasi sicuramente vane.

“Non ti ho chiesto come ti chiami perché ho la certezza che non me lo diresti.”

“Infatti, ma questo non significa che non te lo dirò”

Rispondo con un altro lungo sguardo, forse più invasivo di una domanda.

“A poco a poco, assapora le gocce.”

Forse ho capito male, deve aver detto qualcosa di meno profetico. Mi allontano.

“Lascio qui il tuo libro e la tua tazza, piccolo.”

So che torneranno presto a farmi visita.

________________________________________________________________________________________

*: dicesi “nerd” l’intellettuale introspettivo, poco capace di relazionarsi col resto del mondo. Negli ultimi anni, il termine viene associato soprattutto alle persone che trascorrono buona parte del loro tempo al computer, con una notevole deviazione dal significato autentico della parola.

**: in alcune zone della Toscana si chiama lapis la matita di grafite dal tratto grigio e cancellabile usata per scrivere e disegnare.

Commenti

Posta un commento